ダブル不倫の場合の慰謝料請求の権利義務関係

夫婦の一方による不貞行為があった場合、不貞行為をされた側の配偶者は、不貞をした側の配偶者に慰謝料請求をすることができるとともに、配偶者の不貞相手に対しても慰謝料請求をすることができます。

配偶者の不貞相手が独身であった場合には当事者間の関係は比較的単純ですが、不貞行為をした者がお互い既婚者であった場合には、若干、関係が複雑になります。

1.具体例

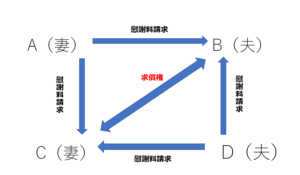

例えば、A(妻),B(夫)の夫婦とC(妻),D(夫)の夫婦のうち、BとCが不貞行為をした場合を考えると権利義務関係は次のようになります。

この図のように、AとDは、それぞれBとCに対して慰謝料請求権をもつことになります。

また、BまたはCがAおよびDに対して負う慰謝料債務はBとCが共同して負う連帯債務と考えられているため、AおよびDは理論上は、自分が被った慰謝料の全額をBとCのいずれに対しても全額請求できることになります。そのため、例えばAが被った慰謝料の総額が100万円と仮定した場合、Cに対して100万円全額を請求することも、Bに対して100万円全額を請求することもできます。

但し、上記の例で、もしCがBと共同で負担するべき慰謝料債務について100万円全額を支払った場合には、CはBが本来負担するべき慰謝料分もまとめて支払った扱いとなるため、Bに対して自身が支払った100万円のうち、一部を求償権としてBに請求することができる場合があります。

求償権が生じるという点はダブル不倫の場合に限ったことではありませんが、ダブル不倫の場合には権利義務の関係が上記図のような関係になるため、例えば和解により解決をする場合などにはこうした4当事者間の権利義務関係を考慮したうえでの解決が重要となります。

2.ダブル不倫の場合の和解による解決例

ダブル不倫の場合には、不貞相手が独身であった場合に比べて、次のような点を考慮して解決を図っていくことが必要となります。

まずダブル不倫に限ったことではありませんが、不貞行為後に、婚姻関係を継続させるのか離婚を希望するのかによって解決方針が異なります。

ダブル不倫が発覚した後も、4当事者が配偶者との婚姻関係を継続させることを希望する場合も多くみられます。

婚姻関係を継続させる場合、上記1の具体例のAとB、CとDはそれぞれ経済的には一体と考えるべき場合も多いため、AからCへの慰謝料請求と、DからBへの慰謝料請求は実態としては同一当事者間での相互の慰謝料請求と同様に考えられる場合もあります。

そのため、いずれの当事者も離婚を望まない場合には、和解によって相互に上記の慰謝料請求権を請求しないものとして4者間で合意を交わすケースもあります。

一方で、4当事者のうち、いずれかが離婚を希望するような場合には、和解により解決する場合であっても、不貞をされた側(上記のAおよびD)が慰謝料の支払いをそれぞれCおよびBから受けるという内容で合意書を締結する場合等が想定されます。慰謝料の支払いがなされる合意が締結される場合には、上記の通り、求償権の問題が生じるため、和解合意書の中で求償権について請求をしないという合意を取り交わすことも検討する必要が生じます。

3.ダブル不倫案件の場合の注意点

ダブル不倫の場合、権利義務関係がやや複雑になると述べましたが、このこととの関係で、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求する場合にも以下のような点に注意する必要があります。

例えば、上記1の具体例でAが、Cに対して慰謝料を請求する場合、Dは不倫についてまだ知らないというケースがあり得ます。このような場合に、AがCに内容証明郵便などで慰謝料請求をしたことがきっかけとなってDが不倫に気づき、DからBへの慰謝料請求を誘発してしまうことが考えられます。

なお、ダブル不倫の事案で弁護士が受任をする場合、利益の相反する者からの依頼を受けてはならないというルールがあるため、例えば上記のようにA、Bの夫婦から同時に依頼を受ける場合にはこれらの依頼者の利益が相反することにならないかという観点から弁護士が受任できない場合があります。

例えばAもBも離婚を望まず、配偶者への慰謝料請求を行わないということであればA、Bの2人から同時に1人の弁護士が依頼を受けることも可能と考えられます(但し、受任後にやはり離婚を希望するなどした場合は利益が相反するため弁護士は辞任せざるを得なくなります)。

しかし、当初からAがBとの離婚を希望したり、Bに慰謝料請求を希望するような場合には、明らかにAとBの利益は相反するため、同じ弁護士が同時に受任をすることはできず、AとBはそれぞれ別個の弁護士に依頼をするか本人で対応をする必要があります。

このように、ダブル不倫の場合には、一方当事者が独身の場合の不貞案件に比べて考慮するべき要素が多く、慎重な対応が必要となります。